我在山东过春节丨游必有方,“说走就走”成为日常

··

孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(今山东省曲阜市)人。中国古代思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。孔子开创的儒学思想,成为中华民族的精神血脉和道德主张。

“子曰”这些话被误解了!

孔子及其弟子流传下来的著作《论语》,留下了许多我们耳熟能详的名言。但有些却被断章取义致使误解:

以德报怨,何以报德?“以德报怨”一词,出自《论语·宪问》,或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”现在的我们,也会遇到缺乏道德修养的人,要怀着坦荡的胸襟去面对世间的纷繁复杂,与他人为善,以直报怨,以德报德。

“三思而后行”出自《论语·公冶长》:“季文子三思而后行。子闻之,曰:再,斯可矣。”意思是:季文子办事,要反复考虑多次才行动,孔子听了说:考虑两次就可以了。

“学而优则仕”出自《论语·子张》,子夏曰:“仕而优则学,学而优则仕。”被许多中国父母视为家训:“读好书才能有好仕途!”宋代朱熹便讲:“优,有余力也。仕与学,理同而事异。”意思是事情做好了,可以总结经验,从中学习,取得进步;学习学好了,就可以把这些知识应用到日常做事中。

“愚不可及”出自《论语·公冶长》,子曰:“宁武子,邦有道则知,邦无道则愚。其知可及也,其愚不可及也。”宁武子在世道清明的时候就展示自己的才华,做一名智者;世道浑浊的时候就装傻,做一个愚者。做智者是简单的,但是能大智若愚,却是很少有人能做到的。

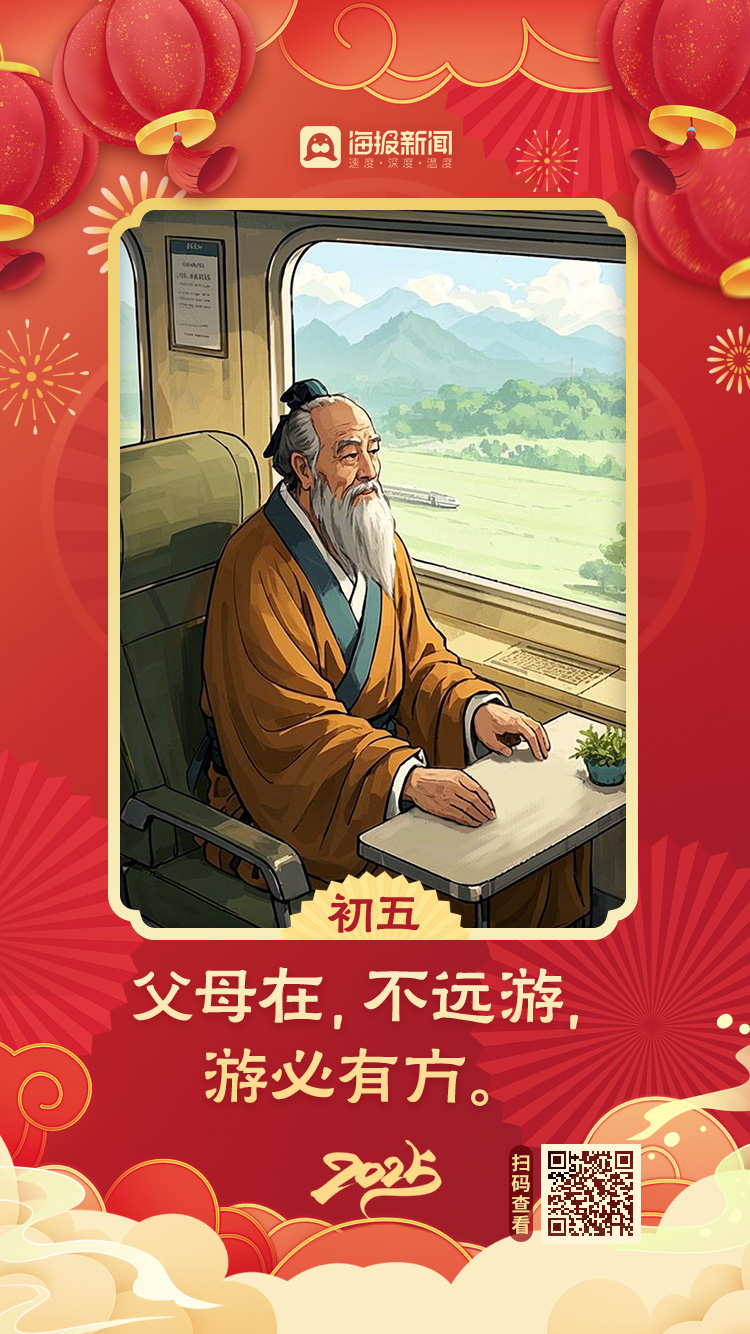

“父母在,不远游”出自《论语·里仁》,子曰:“父母在,不远游,游必有方。”关键就在“方”字,既是方向也是目标。强调子女应该赡养孝顺父母,但也不反对一个人有了正当明确目标外出奋斗,一味地愚孝不可取。

游必有方,古人旅游仪式感拉满

孔子年轻时候就独自游览至周国,向老子问礼。后来也带弟子周游列国,宣传他的主张和学说。

南朝梁国的诗人沈约,在《悲哉行》的诗中写道:“旅游媚年春,年春媚游人。”这是“旅游”一词在中国典籍里最早的一次出现。在交通不便的古代,旅游不是一件易事,写诗、著文、绘画、出书,古人把旅游的仪式感拉得很满。

唐开元十四年,李白顺着长江,开始了仗剑去国、辞亲远游的人生旅程。李白人生中的大多数时光都与名山大川相伴,留下诸多经典佳作,既有“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的庐山飞瀑、“奔流到海不复回”的滔滔黄河,也有“却顾所来径,苍苍横翠微”的巍巍终南山、“云霞明灭或可睹”的梦中仙山。丰富的游历,让李白的诗词总是带有一种豪放与疏阔。

在人生逆旅中,苏轼一边寄情山水,一边写诗填词。在密州,他赞许超然台的美景是“半壕春水一城花,烟雨暗千家”;初到黄州时,他感叹“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”;泛舟于赤壁之上,他吟咏“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”……

徐霞客“问奇于名山大川”,终于完成《徐霞客游记》,为后世留下了一笔宝贵的财富。

中国现存最古老的画,隋朝画家展子虔的《游春图》,记录的就是古人到山间水旁“踏青”游玩的情景。或骑马,或步行,或游船,沿途观赏着青山绿水、花团锦簇的胜景。

(《游春图》部分细节)

“好客山东”,跟着孔子来旅行

高铁、飞机、自驾……出行方式的便利,让现代人更加热衷旅游,让“说走就走”成为日常趋势,也兴起了多种多样的旅行“路子”。从游学、旅居,到city walk、搭子旅游,年轻人的“特种兵式旅游”“集章式旅游”。在旅行中,游览沿途风景、沉浸式体验大好河山,在一个完全陌生的环境,放飞自己,感受、享受不同,思考人生。

那就从“好客山东”开始吧,跟着孔子一起观海、览河、游湖、赏泉,邂逅一幅流动的锦绣画卷。看烟台的仙境海岸,威海的雪海交融,青岛的红瓦绿树、碧海蓝天,感受山东的冬季风韵;去济南看泉水氤氲、湖畔韵味,去济宁游儒家圣地,去泰安登岱岳之巅,领略山东人文交织的魅力;到淄博品美食串琉璃,潍坊游古城放风筝,临沂滑雪泡温泉,体验山东小城的人间烟火气……来山东吧,你一定不虚此行。

追随古人的出行脚步,或许当我们踏出脚步,看了世界后,才会发现世界有不一样的精彩和风景,值得走走看看。

读万卷书,行万里路。出发吧,不只是你去看世界,也让世界来见见你。

(海报新闻编辑张玉清综合自中国网、光明网等)