我在山东过春节丨煎饼飘香,一“卷”烙刻齐鲁滋味

··

蒲松龄,清代文学家,山东淄博淄川人,字留仙,一字剑臣,号柳泉居士,世称“聊斋先生”。

蒲公留仙,一日恍惚间,竟至现世。见一摊,售山东煎饼者。摊前之人,手法娴熟,摊面、撒料,俄而饼成。

未几,奇观骤现。煎饼于案上,似有灵韵自生,徐徐舒展,渐幻为花形。色泽缤纷,或赤如丹砂,或粉若桃腮,或白似瑞雪。瓣瓣舒展,宛若天成,其态婀娜,栩栩如生。

蒲公瞪目结舌,半晌,长揖摊主,惊叹道:“久闻今之世多奇巧,不意亲见此景。此饼化花之术,真乃神异非常!吾昔著《聊斋》,多述鬼怪狐仙之事,然相较今日所睹,犹觉逊色。敢问足下,此乃何术?”

摊主笑答:“此非仙法,乃技之熟耳。”蒲公闻之,深叹世之变迁,学问之进,远非彼时可及。

早在2000年前,山东人就会摊煎饼

作为摊煎饼必不可少的工具,“鏊子”历史久远,早在距今约7000年至5000年的仰韶文化时期就已存在。

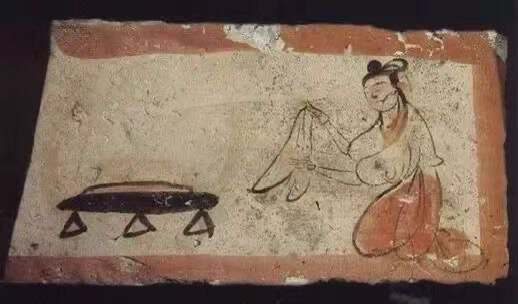

陶鏊

煎饼并非山东独有,但在以煎饼作为传统主食的地区中,山东的煎饼情怀,无疑是最为深厚的。在日照市莒县博物馆里,珍藏着一件汉代铁鏊子,造型与今天山东农村仍在使用的煎饼鏊子几乎无异,三足、圆面、略微隆起。由此推演,山东人至少在2000年前就已经有成熟的摊煎饼技术了。

莒县出土的汉代铁鏊

东晋十六国时期玄学奇才王嘉在《拾遗记》记载:“江东俗称,正月二十日为天穿日,以红丝缕系煎饼置屋顶,谓之补天漏。相传女娲以是日补天地也。”这是有史以来最早关于煎饼的记载,距今有1700多年。

魏晋墓出土侍女用鏊煎饼的壁画砖

南梁宗懔《荆楚岁时记》:“北人此日食煎饼,于庭中作之,支薰火,未知所出。”“此日”指的正是正月七日人日这一天。

人日是中国古老的传统节日,每年农历正月初七,是纪念女娲创世造人的日子。在人日节,煎饼不但作为重要主食,而且还是重要的祭祀礼品。

宋代庞元英《文昌杂录》载有:“唐岁时节物,元日则有屠苏酒、五辛盘、校牙饧,人日则有煎饼,上元则有丝笼……”

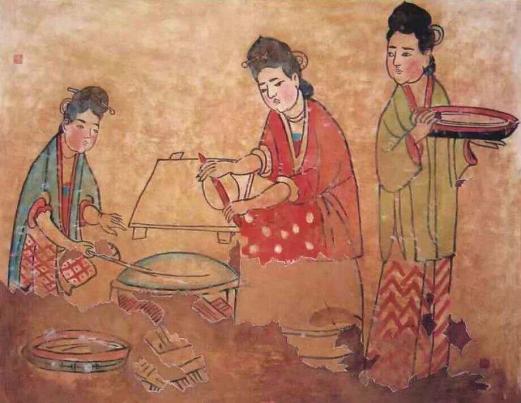

宋代墓葬中妇人煎饼的壁画

元代王桢《王祯农书·谷谱二》:“(荞麦)治去皮壳,磨而为面,摊作煎饼,配蒜而食。”

元代除一般煎饼外,已经有了加馅煎饼,如《居家必用事类全集》中记有七宝卷煎饼和金银卷煎饼,七宝卷煎饼是羊肉馅饼,金银卷煎饼则是鸡蛋卷饼,后者与今天的煎饼果子接近。

明代沈榜的《宛署杂记》:“用面摊煎饼,熏床炕令百虫不生。”

清代,关于煎饼的记述既多又精彩。其中,价值最高的当推蒲松龄的《煎饼赋》。

鏊子上的美食,好吃到蒲松龄亲自作赋

在古代,煎饼是百姓生活的重要支撑。它制作简单,易于保存,方便携带,无论是田间劳作的农民,还是长途跋涉的旅人,都将其视为绝佳的干粮。

蒲松龄曾在淄博王村东一华里的西铺村毕自严家任私塾先生三十余载,任教期间,有这样一段顺口溜流传至今:“蒲先生,三顿饭,酸煎饼,两个半,葱炒豆腐醋和蒜” 。

蒲松龄曾创作过一篇《煎饼赋》,四百余字的短文中考证了煎饼的历史演变,介绍了煎饼的基本制作和食用方法,有溯源,有剧情,宛如一部美食纪录片。

这篇赋有序,序占了全文三分之一篇幅。序言先说古代面食统称“饼”,下锅水煮的叫汤饼,上笼蒸的叫蒸饼,面上粘胡麻的叫胡饼。又说齐地的人喜欢薄饼,各种做法、吃法由来已久。蒲松龄借北齐主与石动筒的“卒率葛答”之谜,推测煎饼是齐地独有的主食。

“掬瓦盆之一勺,经火烙而滂淜,乃急手而左旋,如磨上之蚁行,黄白忽变,斯须而成……”烟火氤氲中,面糊在热鏊子上发出声响,操作者麻利地旋转刮扒去摊薄面糊,薄薄的面糊被烘烤,颜色快速变化,翻面,揭饼。一套操作行云流水,熟练的人一翻一覆,一会功夫就能做百十个,这就叫摊煎饼。煎饼的统一样式,“圆如望月,大如铜钲,薄似剡溪之纸,色似黄鹤之翎。”如果掺上荞麦,煎饼会像洁白的丝绢,若掺高粱则颜色发红,就像“西山日落,返照而霞生”。如今,除了使用电机带动铁鏊子代替了手动外,其余似乎并无差别。

蒲松龄写煎饼吃法。“夹以脂膏相半之豚胁,浸以肥腻不二之鸡羹”,动物油脂浸透煎饼的膳食纤维,岂能不好吃?如果煎饼过夜凉了、干了怎么吃?蒲松龄也有办法,“或拭鹅脂,或假豚膏,三五重叠,炙煿成焦,味松酥而爽口,香四散而远飘。”这不就是家家户户会做的油煎饼吗?“更有层层卷折,断以厨刀,纵横历乱,绝似冷淘,汤合盐豉,末锉兰椒,鼎中水沸,零落金条。”把煎饼卷折一下切成条,下到有调料的热汤里吃,煎饼摇身一变成了汤饼。在寒冬的清早来上一碗,确实暖身又养胃。

这煎饼有多好吃?蒲翁称,一个村野老人吃着煎饼,就像孔子得酱、侯思正缩葱,靠着墙根大快朵颐。老叟正要笑自己的饭食不像样,有个贵公子路过,见他吃得那么香,想用自己的钟鼎美食换他剩下的煎饼,野老怃然,掉头不换!

战火中的补给,以备“不时之饿”

便于携带、易于储存、充饥饱腹,煎饼作为主粮的最大的功能性,也承载在祖祖辈辈的故事里。

诸葛亮的祖籍就是临沂沂南人,相传在诸葛亮辅佐刘备的时候,有一次被曹操所围剿,被困在沂河和涑河之间,因为做饭的锅碗瓢盆都丢了,诸葛亮便下令将面粉与水混合成浆,放到铜锣上进行摊烤,就这样做成了早期的煎饼。

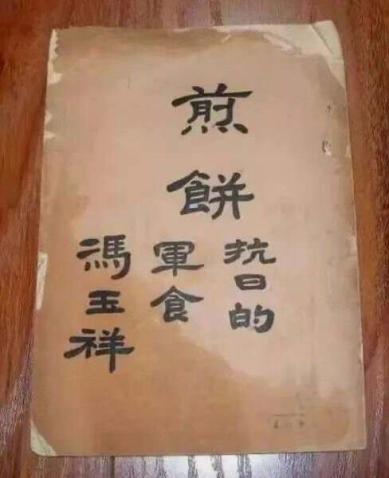

抗日爱国将领冯玉祥在泰安隐居期间,不但爱吃煎饼,还把煎饼称作“抗日饼”,极力提倡用煎饼做军粮,供应抗日前线。他还将自己的研究成果写成一本小册子,详细介绍制作煎饼的原料、方法和煎饼的营养价值等。

解放战争时期,煎饼是前方将士的主食,每逢大的战役,摊煎饼都是重要的后勤工作。

孟良崮战役期间,蒙阴县烟庄村的6位年轻女性张玉梅、伊廷珍、杨桂英、伊淑英、冀贞兰、公方莲,带领全村乡亲,两天内把5000斤粮食加工成煎饼,运往前线。

淮海战役期间,支前队伍向前方运送了大量物资,其中煎饼是重要的军粮。淮海战役胜利后,陈毅曾深情地说:“淮海战役的胜利是人民用小推车推出来的”,小推车推的物资里边,煎饼是重要组成部分。

一“卷”万物,“花”开遍地香飘万家

《三国志》中有诸葛亮“煎饼传密令”的记载,清代蒲松龄有《煎饼赋》传世,莫言小说里那些唱“茂腔”的人都吃着煎饼,“人民诗人”臧克家背着一包煎饼走上了外出求学的道路……薄如纸、圆如盘的山东煎饼,如同“日出初光先照”的一抹光亮,连接着过去与当下,经过历史的长期积淀,已超出食品的范畴,俨然成为一种食物文化符号。

山东的春节,应当是有味道的。是燃烧的木柴,袅袅的炊烟,冒着热气的鏊子,还有扑面而来的煎饼香气。煎饼里包裹的食物,通常是就地取材。咸菜、大酱、小葱、炒菜是最日常的配搭。想要吃的丰富,还可佐以煎炸蒸煮的各类肉片、肉渣,煎饼的甘香中和着肉类的油脂,香而不腻,相得益彰。

一张薄煎饼,摊出一个大产业。如今这种历史悠久的美食,正在随着时代“进化”,卷出山东、卷上网络,卷为山东美食的新形象。从传统五谷,到现在的蔬菜、火龙果、鲅鱼、京冬菜……这些最传统的老味道,经由市场化的革新、产业化的运营,华丽转身,成为万千游人可以和煎饼一起“打包”带走的山东好礼。一处处“煎饼坊”、一个个“老字号”在山东广阔城乡“花开遍地”,不仅让煎饼香飘万家,也让薄薄的煎饼开出了“致富花”。

一张煎饼,卷起来的,可不只有大葱,从柴米油盐到海味山珍,从咸甜鲜辣到兼收并蓄。恰恰就是这样质朴、平实的食物,能够“卷”万物,将山海间数千年的历史积淀和生活智慧,连同山东人踏实、勤劳、好客、热情的性格底色都包容进薄薄的一张“纸”中。

今天,你吃煎饼了吗?你的煎饼里又卷了些啥?

(海报新闻编辑 沙斯媛 综合自淄博晚报、今日临沂网、日照日报等)