赫赫而无名|首批8位共和国勋章获得者已有5人离世

··

海报新闻首席记者陈洋洋 实习生 李金津 济南报道

“此生属于核潜艇,此生属于祖国,此生无怨无悔。”2025年2月6日,中国工程院院士、共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,中国第一代核潜艇总设计师,被誉为“中国核潜艇之父”的黄旭华院士因病逝世,享年99岁。

黄旭华的离世,让公众再次将目光投向2019年首批获得“共和国勋章”的8位功勋人物。但令人痛心的是,目前,这8位国家脊梁中已有5人逝世——袁隆平、于敏、申纪兰、张富清、黄旭华。

“誓干惊天动地事,甘做隐姓埋名人。”记者梳理发现,在中国,像黄旭华一样被网友誉为“中国××之父”的老一辈著名科学家,大多已陆续逝去,目前健在的,仅剩“中国卫星之父”孙家栋等为数不多的科学家。这位96岁高龄的老人,仍在为中国航天事业默默守望。

2016年12月20日,黄旭华在办公室内与同事交谈。新华社记者 熊琦 摄

首批8名共和国勋章获得者已有5位逝世

“我国第一艘核潜艇下水,这是我们中国人自己干出来的。”作为中国核潜艇事业的奠基人之一,黄旭华隐姓埋名30年,带领团队从零起步,在技术封锁的困境中研发出中国第一代核潜艇。晚年,黄旭华仍为核潜艇事业不停奋斗,他曾说:“我痴迷核潜艇,献身核潜艇,我无怨无悔,所以一生没有虚度。”

黄旭华的故事,是共和国勋章获得者的缩影——将个人命运与国家需要融为一体,以毕生之力托举民族复兴。黄旭华的逝世,也引发人们对首批共和国勋章获得者人生故事的集体回忆。

2019年9月,在新中国成立70周年之际,我国首次开展国家勋章和国家荣誉称号评选颁授。黄旭华等8人被授予“共和国勋章”,他们分别是于敏(核物理学家)、申纪兰(全国劳动模范)、孙家栋(航天专家)、李延年(战斗英雄)、张富清(时代楷模)、袁隆平(杂交水稻专家)、黄旭华(核潜艇专家)、屠呦呦(药学家)。

这8位为何能荣获“共和国勋章”?离不开他们崇高的人生品格和献身祖国、服务人民的无私境界。

“杂交水稻之父”袁隆平。图源新华社

2021年5月,“杂交水稻之父”袁隆平逝世,长沙街头万人送别的场景至今令人动容。他一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,他培育的杂交水稻连年增产,助力中国以不足世界9%的耕地养活了近20%的人口,全球已有超过60个国家开展杂交水稻的研究和试种。袁隆平晚年仍坚持下田,他曾说:“电脑里长不出水稻,实验室里也种不出水稻。”这位“泥腿子科学家”用一生诠释了何为“把论文写在大地上”。

电视剧《功勋》向公众透露了一个“秘密”,袁隆平生前除了湖南和海南两地,从不在外留宿。原因在于他常年下田,患有严重皮炎,不仅对居住地的气候环境非常敏感,并且每天晚上都要用一个冒着热气的暖水瓶木塞“盖”一遍身上所有的皮炎处,才能入睡。这个小细节,展现了科学家背后隐藏的艰辛。

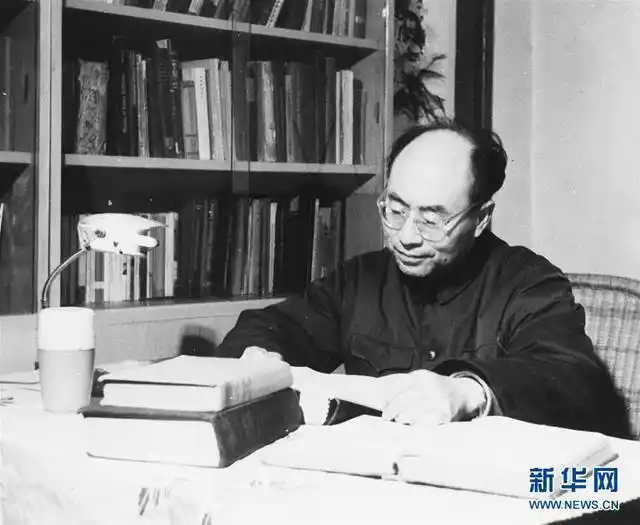

于敏在工作中(1980年摄)。 新华社发

2019年1月,被称为“中国氢弹之父”的著名核物理学家于敏逝世,享年93岁。由于从事保密工作,他“隐身”28年后,身份才真正解密。

1967年,罗布泊沙漠腹地,一朵蘑菇云升腾而起,中国氢弹试验取得成功。在氢弹研制过程中,于敏提出了从原理到构形基本完整的设想,与合作者提出了原子核相干结构模型,填补了我国原子核理论的空白,成为中国氢弹研制中的关键人物。因为他,中国成为世界上唯一从原子弹到氢弹突破耗时最短的国家(仅2年8个月)。

干惊天动地事,做隐姓埋名人。于敏“隐身”28年,晚年荣获“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖等崇高荣誉。盛名之下,他仍保持一颗初心:“一个人的名字,早晚是要没有的,能把微薄的力量融进祖国的强盛之中,便足以自慰了。”

除科学家外,两位非科技领域的功勋人物同样值得铭记。

2020年6月,91岁的全国人大代表申纪兰逝世,这位曾推动“男女同工同酬”写入宪法的全国劳模,用一生见证中国农村变迁。

2022年12月,战斗英雄、“共和国勋章”获得者张富清逝世,享年97岁。他在解放战争的枪林弹雨中冲锋在前、浴血疆场、视死如归,一生荣立特等功一次、一等功三次、二等功一次、“战斗英雄”称号两次。转业后,他主动要求到湖北最偏远的来凤县工作,为贫困山区奉献一生。60多年来,他深藏功名,埋头工作,连儿女对他的赫赫战功都不知情。

他们虽然离世,但其留下的精神财富,如同夜空中最亮的星,永远照亮着我们前行的道路。

赫赫而无名的“中国××之父”

带着一生的奉献、无限的赤诚,黄旭华,那个为祖国“深潜”一辈子的人,走了。

在人们缅怀“中国核潜艇之父”黄旭华之时,多位被誉为“中国××之父”的科学家们的故事,再次被网友们追忆。

“杂交水稻之父”袁隆平、“中国导弹之父”钱学森、“中国原子弹之父”钱三强、“中国力学之父”钱伟长、“中国氢弹之父”于敏、“中国天眼之父”南仁东、“中国核能之父”卢鹤绂、“中国核潜艇之父”黄旭华……记者梳理发现,被网友誉为“中国××之父”的科学家们,也多数已离世。

钱学森资料图。图源中国科学院官方网站

钱学森,2009年10月逝世,享年98岁。他是中国航天事业奠基人,被后人称作“中国航天之父”“中国导弹之父”“火箭之王”。在他的带领下,一大批科学家艰苦奋斗,中国的“两弹一星”横空出世。

“中国第一枚近程地地导弹发射试验”“中国首次导弹与原子弹‘两弹’结合试验”“中国第一次潜艇水下发射导弹”……新华社发布的《钱学森同志生平》中概括了他的11项“第一”,这些“第一”改变了中国,更改变了世界。他的学术精神和人格魅力,照亮了一代又一代的科技工作者。

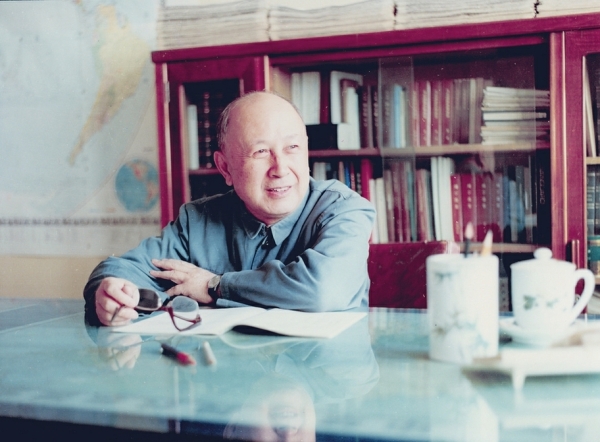

中国著名核物理学家钱三强。新华社发

钱三强,1992年6月逝世,享年79岁。他是享誉世界的杰出核物理学家、中国原子能科学事业卓越的开拓者和奠基人、“两弹一星”功勋奖章获得者。1948年钱三强放弃国外的优渥生活选择回到祖国奋斗。1964年10月,随着一声惊天动地的巨响,新疆罗布泊荒漠上空,一朵巨大的蘑菇云腾空而起,向世界宣告“中国第一颗原子弹爆炸成功”!历经沧桑,饱受坎坷,钱三强不追名、不逐利,始终如一地奉献着自己的全部才智,他的一生为世界和中国科学技术事业留下宝贵的功绩。

南仁东(中)在贵州黔南州平塘县大窝凼施工现场与工程技术人员在一起(2014年12月1日摄)。新华社发

南仁东,2017年9月逝世,享年72岁。他被网友们誉为“中国天眼之父”,同样是一位值得敬仰的科学家。为了科技强国的理想,他放弃了国外高薪职位,毅然回国投身于FAST的建设。

1994年,南仁东提出了“中国天眼”——500米口径球面射电望远镜的工程构想,并以总工程师的身份负责项目研发、推进。从1994年到2005年,4000多个日夜,南仁东走遍了贵州大山里的上百个窝凼,大山里原本没有路的地方也被走出了路。当世界上单口径最大、最灵敏的射电望远镜已向苍穹睁开“天眼”,而72岁的南仁东却倒在了“中国天眼”传来捷报之前。

……

记者梳理发现,目前被网友们誉为“中国××之父”的著名科学家中,仅剩“中国卫星之父”孙家栋等少数健在。孙家栋这位96岁高龄的老人,仍在为中国航天事业默默守望。

孙家栋在西昌卫星发射中心(2010年12月15日摄)。新华社记者李明放 摄

孙家栋是中国人造卫星技术、卫星导航技术和深空探测技术开创者之一,被称为中国航天的“大总师”,从“东方红一号”到“嫦娥一号”,从“风云气象卫星”到“北斗导航卫星”,背后都有他主持负责的身影;翻开他的人生履历,就如同阅读一部新中国航天事业的发展史……

7年学飞机,9年造导弹,50年放卫星。曾经有人统计,中国航天发射的前一百颗卫星,有三分之一是在他的领导下发射的。孙家栋这个名字,与中国航天史上多个“第一次”紧密相连,与中国航天事业的壮丽征程相伴相随。

如今,从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和,中国航天不断创造新的历史,登陆月球成为中国人探索太空的新征程。孙家栋却不提个人功绩,只是说:“我是个非常幸运的人,生在这个伟大的时代,遇到这么好的机遇。”

2019年4月,“中国核潜艇之父”黄旭华生前影像。图片来源:新华社

我们到底应该度过怎样的人生?干惊天动地事,做隐姓埋名人。

钱学森、袁隆平、于敏、孙家栋、黄旭华等科学家早已给出了“赫赫而无名”的回答。

“当祖国需要我一次把血流光,我就一次流光;当祖国需要我一滴一滴流血的时候,我就一滴一滴地流!”在黄旭华为数不多的访谈中,他的这段话格外令人印象深刻。无数老一辈科学家,像黄旭华一样,时刻准备着为国牺牲和奉献自己的一切。

仰望星空,脚踏实地。这或许是对老一辈科学家们最好的注解——他们用双手托举国家崛起,用灵魂点燃科学之光。当仰望夜空,我们发现,他们没有远去,他们其实一直都在,星河之上,夜空正因他们而璀璨。

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。而今,一批批的年轻人如同当年的他们一样,迎来了大有可为的新时代。当一颗颗“星辰”远去,这片土地上的后来者,将心怀崇敬,接过他们手中的火炬,仰望星空,踏向未来。

(资料来源:新华社、人民日报、央视、光明网、中国政府网、中国科学院官网等)