跨越时光 承载岁月记忆 记烟台牟平区的一次新发现

··

胶东的深秋,寒风料峭得已有些刺骨。那是去年秋冬的一个早晨,烟台市牟平区第四次文物普查(以下简称四普)的队员们,一如既往地按照每天的集结号令按点集合,准时出发。那天,我们要去的是高陵镇唐家夼村。因为前一天偶然得知一线索,说在高陵镇唐家夼村附近有一古桥保存较好,于是,我们临时调整普查路线,决定去一探究竟、一睹芳容。

初升的太阳给人一种无尽的希望和力量。我们行驶在路上,期待着今天的第一份收获。唐家夼村依山傍水,泉水自村南的山上顺流而下,汇成一河,穿村而过,给村庄增添了些灵气和惬意。我们的车行驶到村南路口,见到村里向导。向导告诉我们:“沿着眼前这条路一直往前走就到了,但山路不好走,车也不好掉头,队伍可以走着过去。”军人出身的老“三普”人兼司机唐所长说:“走着来回少说得一个多小时,今天的目标可能完不成。只要有路就能开过去。走,上车。”

我们在崎岖狭窄的山路上颠簸了十多分钟,眼看着前面的路实在过不去了,大家只好下车,带着装备步行。直到宽宽的丈八沟出现在眼前,拨开杂草我才觅得那座传说中的古桥。

初见古桥,只见她古韵中饱含沧桑,稳健中又稍显寂寥和落寞。古桥东西走向,整座桥为砖石结构,桥身用自然形状大小不一的石块砌筑,接近桥面部分平铺有近七八层的青砖,桥面两侧的护栏,已损毁不存。桥拱拱圈上半部分也用青砖砌筑,底部则用大小不一的石条和石块支撑。整座桥没有过多的装饰,古朴又不乏坚固和美观,足见工匠们精湛的工艺和智慧。此桥因处于“丈八沟”上而得名“丈八沟桥”。

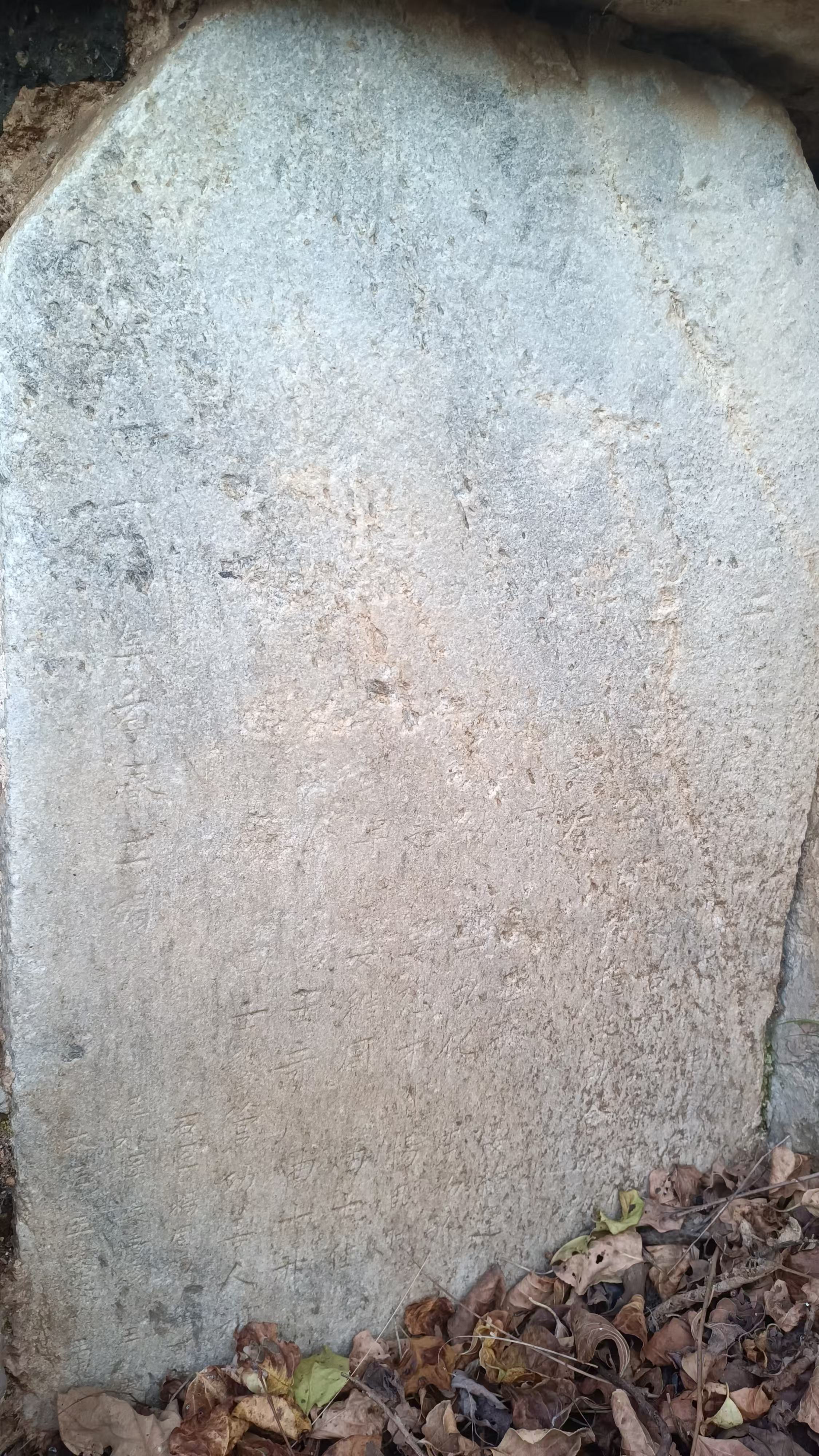

桥体底部南面东侧有一块砌筑在桥体中的石碑,碑文最上面刻有“宁海州”三个大字。宁海州,是金朝始设的牟平行政区划名称,建制历时731年。碑文大部分字体已经模糊不清。通过可辨的字迹,得知碑文大致意思是:丈八沟桥原修建于万历二十二年(公元1594年),历经风雨侵蚀现已损毁,为让过往的行人免于险阻之苦,众议会决定重修,重修后立碑镌刻修建者姓名。修建者的姓名大部分已不可辨认。碑文落款时间为万历四十八年(公元1620),可知古桥已历经四百余年,是迄今牟平境内发现的修建较早,保存较好的古桥。

通过“众议会重修”字眼,推测此桥应是当时地方乡绅倡议并组织重修。明代的乡绅,既是乡村管理者,又是道德教化的实施者。他们参与乡村公益事业,如修建道路、桥梁等基础设施。丈八沟桥应该就是牟平地方乡绅参与公益事业的产物。

为真实记录古桥现状,我们按照四普要求进行了信息数字化采集。用数码相机拍摄了古桥的全貌和细节照片;用RTK打点测量文物本体边界和中心点的经纬度;用无人机航拍古桥所处的自然环境并手绘平面图等,保证了普查数据的真实性、准确性和完整性。

据向村民了解,唐家夼明初建村,村里最早的住户是唐姓和宋姓,后来王、孔、赵等相继迁来。现在村里有王、孔、赵、杨、宫、张、曲、史等十几个姓氏。丈八沟桥的背后还有一段美丽的传说故事,被当地的人们口口相传,更被记载在1985年《山东省牟平县地名志》中:“丈八沟位于高陵镇西北部,唐家夼村东。沟长1600米,宽600米。相传有一盲人过此沟,在沟上弄下一块石头。9年后,他又过此沟,发觉石头在沟底,误认为石头滚了9年,沟深莫测,惊报皇帝,派一人量,才一丈八尺深,因得名丈八沟;另有一说,有一京官出差,回朝误期,上报因山东有一丈八沟,路难走,丢个石头滚9秋。后皇帝拨款修了桥梁。”

两个故事背后都体现了丈八沟的凶险和渡沟的艰难,也印证了碑文中的“险阻之苦”。可见,又长又宽的丈八沟给人们的出行带来了极大的不便。丈八沟桥的修建,如雪中送炭,切实解决了当时人们的出行难题。

如今,历经四百多个春秋的丈八沟桥,在唐家夼的青山绿水间,低调地回忆着独属于自己的过往。也许,它已经不记得有多少人在它身上走过,也不记得目睹过多少悲欢离合的故事。但她身上的每一块砖、每一块石,都像是历史的书页,记载并守望着她所跨越的时光,也让我感受到岁月的荏苒、追寻的惆怅与坚定。

“当时明月在,曾照彩云归”。丈八沟桥,跨越的不仅仅是那10米多宽的沟渠,承载的也不只是行人聚散离合的故事,而是工匠们一代一代流传下来的智慧和技艺,还有中国人骨子里那为国为家的情怀。

文/牟平区博物馆 王春燕