86岁老人打卡1440天自学三门外语:人永远可以去尝试新的生命体验

··

一位老人学外语,这事似乎并不稀奇,但若加上更多的条件呢?

86岁、腿脚不便、用一款APP自学英法日语、每天半小时以上、坚持4年、三门语言均可与母语者流利对话……

该款APP已上线14年,截至2025年2月,其月活用户超1亿。在这个庞大的基础群体下,老人坚持1440天不间断打卡学习的记录,超越了99.99%的用户。

白首不碍求知路。老人用自己不间断的坚持证明:年龄不该设限,人永远可以去尝试新的生命体验。

86岁的俞涤远每天坚持学习三门外语。受访者供图

打卡的日常

收拾好自己,衣冠要板正;再收拾好桌面,书桌玻璃板擦得锃亮。“读书就要有读书的样子。”这句话,俞涤远年轻时告诫两个儿子,退休后说给两个孙女,如今严格要求自己。

解锁IPAD平板,伴随着“上课铃”——APP启动页面的固定旋律,一堂30分钟的“居家日语课”开始了。这些课,短则半小时,长则1小时。三门语言课都要提前规划,阶段性交替进行。

髋关节的疼痛让俞涤远不能久坐,即使坐,凳子上也要叠放两个厚坐垫。这足以说明,以他的身体条件,每天的外语课学习并不轻松。

对语言的热爱,对世界的好奇,浓缩成一句学外语的初衷:“我的腿走不动了。脚步不能到达的地方,就换个途径去了解。”若非要为这个行为加点“功利性”目的,俞涤远的回答是:“学语言动脑筋,不会老年痴呆。”

老人每日打卡的课程内容包含“听说读写”等形式:互译、连词成句、选词填空、听写……老人一手执笔,字迹工整选择性地手写记录部分错题笔记;另一只手麻利地滑动电子屏幕翻页操作,截图打卡,再分享到群。看得出来,平板电脑他玩得很溜。

老旧的笔记本和时尚的平板摆在一起,白发老人埋头学习,这画面既矛盾,又很有一番冲击力。

群,是三人的小群,另外两名群成员是俞涤远的孙女,姐姐叫庄佳莹,妹妹叫俞朵儿。爷爷用软件学外语,俞朵儿算是引路人。“爷爷,这个APP能学很多门外语,还可以记录你的学习过程,很好玩的……”不要钱?都能学?这些问题得到肯定回答后,老人的眼睛亮了……4年前,小辈一句随口“安利”的话,打开了他学习外语的“大门”。

俞涤远和两个孙女,前右为庄佳莹。 受访者供图

学习的甜头

“大门”背后,是一名82岁的学生。

老人1939年出生,在那个学习资源和条件都很匮乏的时代,他仅靠听电台广播自学了英文,成为上海一名小学英语教师并于千禧年退休。在此之前,这名“大龄学生”从未尝到过科技进步,信息交互与电子设备带来的学习便利。

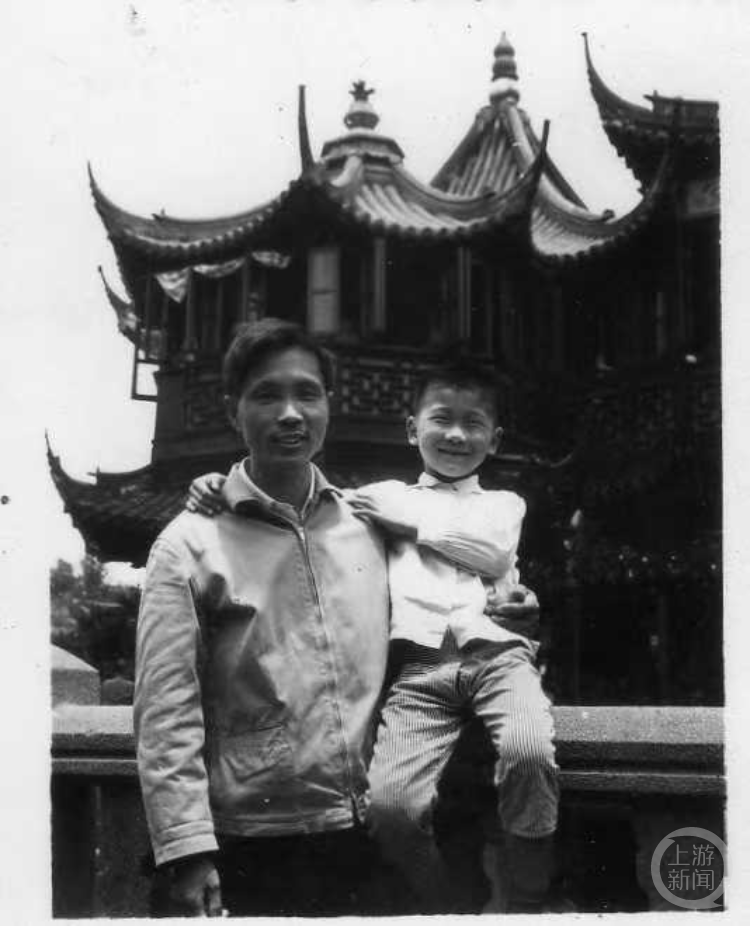

年轻时的俞涤远是一名小学英语老师。受访者供图

但很明显,这种便利格外令他着迷——外语学习离不开词汇,词典放在书橱,离书桌5米远,常人三步就到,但对于一个出门必须靠轮椅,在家行走格外吃力的老人来说,取书这几步是个不大不小的麻烦。老人好强,不爱麻烦他人。如今,这个流程被节省到了3秒钟:长按屏幕,复制生词,APP立刻告诉他答案。打开学习外语的“大门”后,他选择学习英语、法语和日语。虽然以前是小学英语老师,但他仍然坚持学习新的英语单词和语法。

俞涤远爱惜地摸了摸书房里上世纪90年代的收录机,磁带标签已然褪色,却依然能辨认出“英文音标”的字样。两个儿子,两个孙女的英文启蒙全靠眼前这个“老伙计”,他叹一口气:“现在的孩子,学习环境幸福多啦。”

房为家,书为魂。老人爱书,尤爱词典。他的一个孙女,25岁的庄佳莹从小就知道爷爷这个爱好。“爷爷书房里的时间,是以不同语言为刻度流动的。”在三人的群里,她负责为爷爷提供足够多的情绪价值。

1400天的学习打卡记录。 受访者供图

“爷爷,打卡300天啦!您今天又学到了什么法语新词汇?”“爷爷,您1400天的纪录我一辈子都做不到!”“哎呀,我知道我的最高打卡记录是30天。但妹妹比我更少,您先去教育一下她……”

17岁出国,在英国帝国理工大学完成本硕学业,目前正在读博的庄佳莹见证了爷爷4年学习外语的全过程。她说:“绝对没有半点水分,也不是为了打卡而打卡。爷爷非常享受学习的过程。他保持了几十年的记笔记的习惯,打卡对他来说只是换了一种记录形式。”

特别的礼物

庄佳莹分享了两件趣事。“今年2月份回国我住爷爷家。除夕晚上我在客厅看电视,他在书房里大声朗读日语。过年哦,打卡都不停一天。我被亲爷爷‘卷’到了。我给他拜年,祝他新年快乐,他秀了一波学习成果——他回应我:ありがとうございます(日语:谢谢),Happy Chinese New Year(英语:春节快乐)。后面应该还有句法语祝福,但我听不懂。”在英留学七年的庄佳莹狠狠点赞了爷爷的英文水平:“发音特别好。”

一位老人,正用超越99.99%用户的坚持,身体力行地教导孙女们:真正的学习从不功利,而是发自内心的渴望。庄佳莹坦言,自己从中收获良多。“异国他乡读书很累,我学的化学,每每遇到瓶颈的时候,我就会想到我爷爷80多岁了还在坚持学习。他真的是我学习的动力。”

基于此,庄佳莹把爷爷“早上6点起,写日记,午休后雷打不动学三门外语,晚上再弹半小时钢琴”的日常作息和1400天打卡学外语的故事分享到了社交平台,收获了上万点赞和大批年轻人自愧不如的感慨。

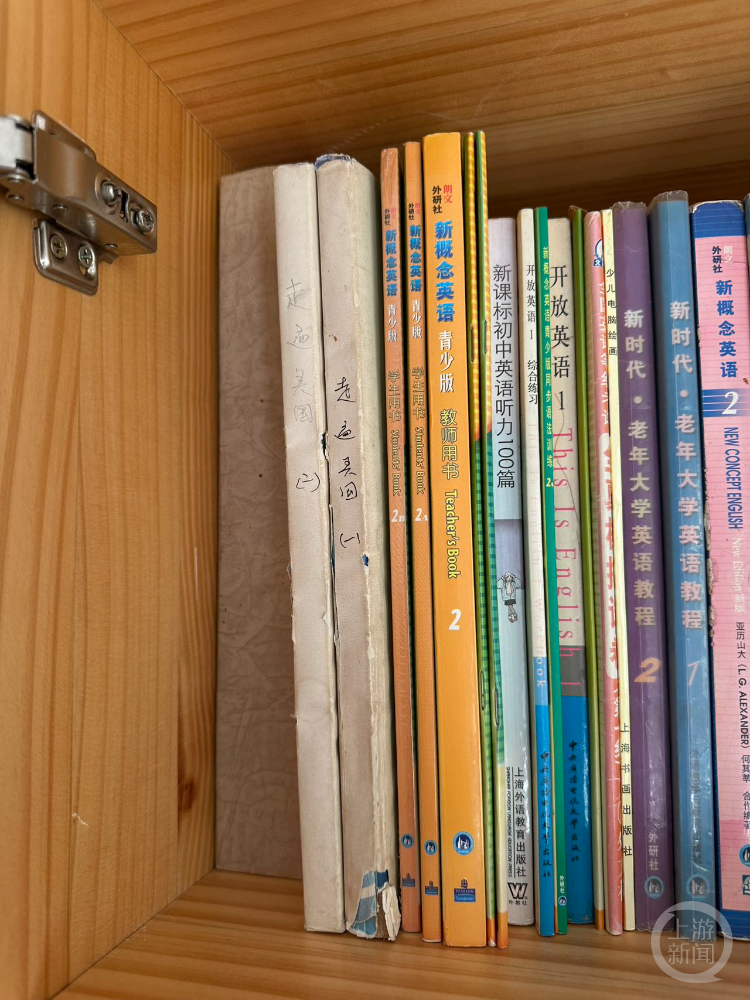

老人在1999年购买了两本《走遍美国》杂志。 受访者供图

“爷爷虽然从来没有踏出过国门,但他的精神世界远比我们更丰富。”庄佳莹说起了爷爷的开明——他是全小区最先学会微信和微信附加功能的老人;两个儿子,他让其中一个跟妻子姓庄,庄佳莹因此也姓庄;奶奶是小学语文老师,两位老人今年决定,未来要捐献遗体用于医疗研究。

1999年,俞涤远买过两本名为《走遍美国》的杂志。“我学了一辈子英语是想出去看看,但后来因为各种原因没有成行,再后来身体又不允许了。”老人感叹着时间不等人,他爱劝年轻人多出去看看,去拥有更多不同的人生体验。

作为一名曾经的小学英语教师,俞涤远深知,仅仅是打卡APP的英语课程不足以达到精通一门语言的程度,但他说:“语言的学习,每天坚持几十分钟就足够有意义。敲开一扇门后,才有别的更多可能。”

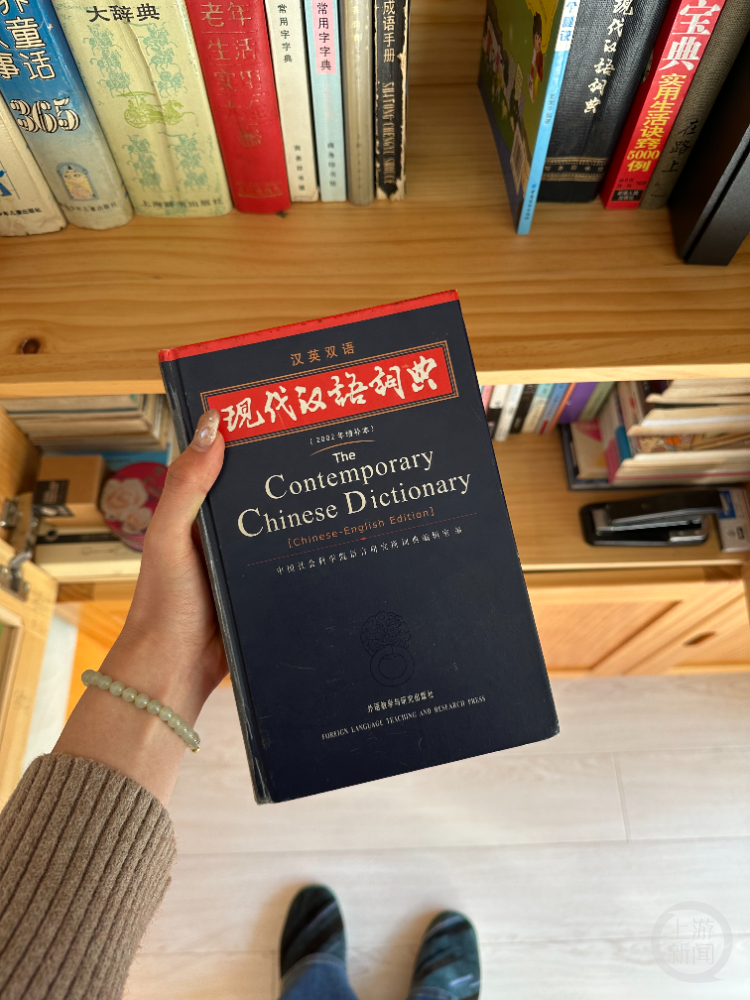

爷爷送的旧汉英词典被庄佳莹带去了英国。 受访者供图

春节后庄佳莹返英回校,临行时爷爷为她准备了一份礼物:一本旧汉英词典。

虽然庄佳莹高中雅思就考了7.5分,且在英国生活了多年,面对这本16开大小,5斤重的词典,仍毫不犹豫地塞进了行李。“它不止是一本工具书。它承载着爷爷好学的精神,承载着他对我的期待。我带走了,就会一直使用它。”

上游新闻记者 周荞