筝鸣时评丨哪吒闹海:文化自信的三重破浪

··

大众网特约评论员 赵亚琼

文化自信不是喊出来的,是千千万万个哪吒用混天绫捆出来的。

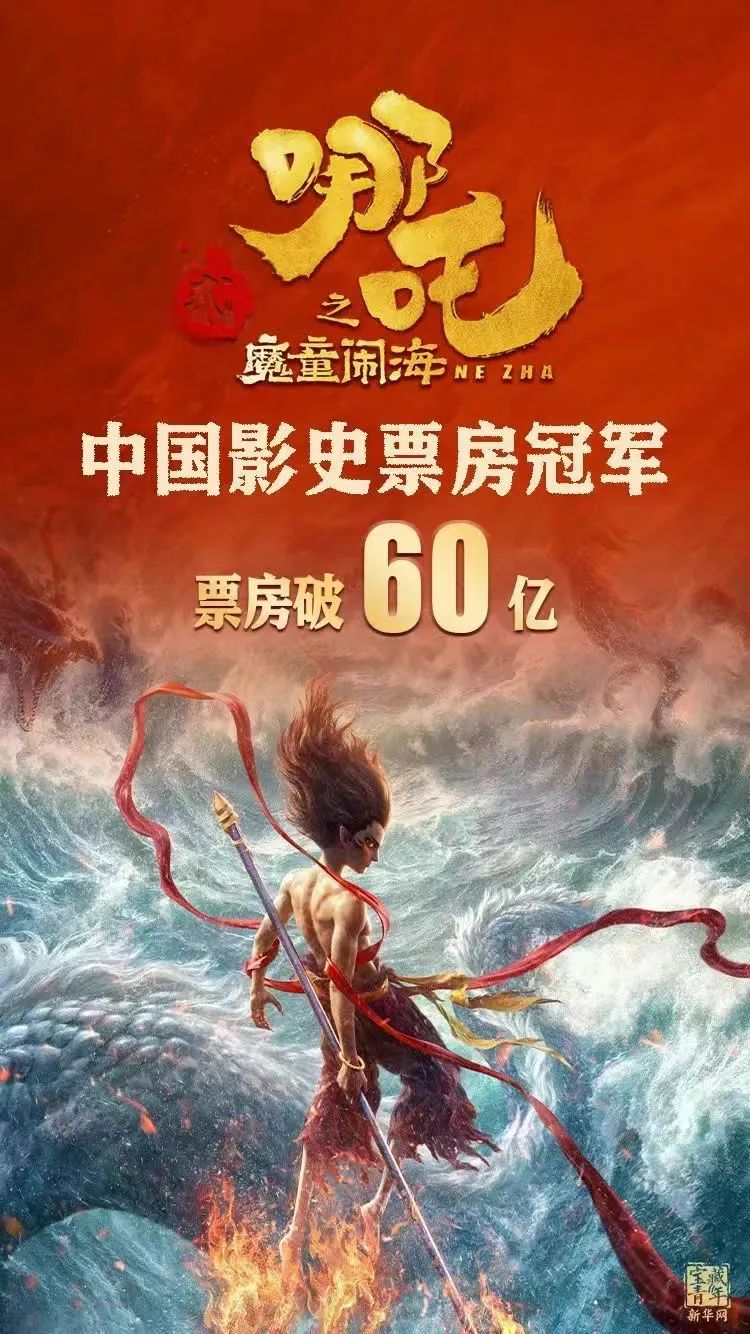

五年前,“魔童”哪吒横空出世,一句“我命由我不由天”,彻底点燃了观众的热血。如今,续作《哪吒之魔童闹海》上映,依旧好评如潮,票房更是一路走高。从让人惊喜的单日6.1亿元,到随后单日7亿元+、8亿元+,一路飙升,“高开疯走”。据网络平台数据,截至2月6日,《哪吒之魔童闹海》总票房(含点映及预售)已超越《长津湖》票房,位列中国电影票房总榜榜首。在这里,作者有三句话想说:

数字背后是觉醒的文化胃

当《哪吒2》登上中国影史榜首,这不仅是市场的胜利,更是文化胃口的觉醒。五年前,《哪吒1》用50亿票房证明“中国故事能赚钱”;五年后,《哪吒2》用90亿的野心(票房平台预测数据)宣告“中国故事更值钱”。

票房不是数字游戏,而是民心所向的晴雨表。观众用真金白银投票,狠狠打了“好莱坞即王道”的陈旧逻辑一记耳光。从“看别人的神话”到“讲自己的传说”,中国观众终于明白——

最好的爆米花,是用五千年文明的火候炒出来的。

老IP如何炼成新信仰

老故事新讲法,让千年神话长出时代的筋骨。当西方还在用超英电影贩卖个人英雄主义时,《哪吒2》早已把“我命由我”的东方哲学,熬成了年轻人对抗内卷的鸡汤。

导演饺子用“叛逆”重构了封神宇宙:龙王学会放手,申公豹纠结上进,石矶娘娘拒绝容貌焦虑……哪吒一句“我命由我不由天”,让传统神话在当代青年心中炸出惊雷。

更妙的是,电影里的“不完美角色”恰恰戳中了现代人的痛点——申公豹的奋斗焦虑、哪吒的自我怀疑、敖丙的代际矛盾,让观众在神话里照见了自己的影子。

真正的文化自信,是承认神仙也有缺憾。

从文化自愈到文化输出

《哪吒2》最狠的一招,是把中国文化做成了“全球硬通货”。当石矶娘娘用“还剩一点点”治愈精神内耗,当殷夫人以“武将之刚”打破母亲刻板印象,当万妖冲鼎演绎“蝼蚁撼天”的生命尊严——这些东方价值观正在穿透银幕,成为世界共情的新语言。

五千年的文明底蕴,不是博物馆的展品,而是解决问题的工具箱。西方电影忙着造神,中国动画却在造人:有缺陷的英雄、会反思的父亲、不服输的小妖,这些“不完美”恰恰构成了最真实的文化魅力。

当哪吒踩着风火轮冲进全球票房榜,他踏碎的不只是偏见,更证明了——

讲述好中国故事,就是最所向披靡的文化利剑。

从票房奇迹到精神共振,从传统再造到价值出海,这曲“魔童闹海”的狂想曲,正在为文化自信写下最燃的注脚。毕竟,能把自己的神话变成世界的童话,这才是最硬核的“中国浪漫”。