字解“春秋”

··

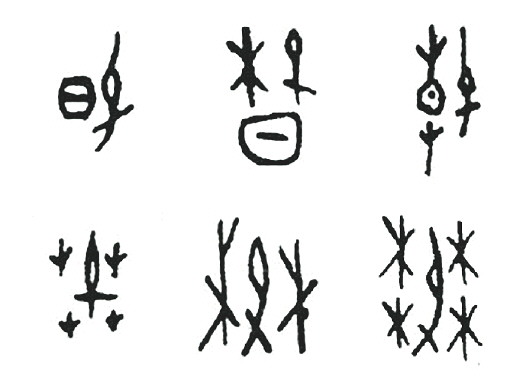

殷商甲骨文中的“春(萅/旾)”字举例

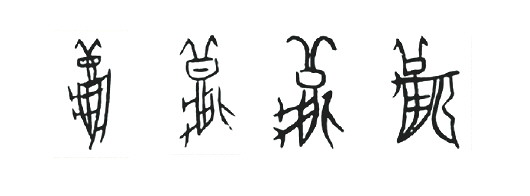

殷商甲骨文中的“秋(穐/穐)”字举例

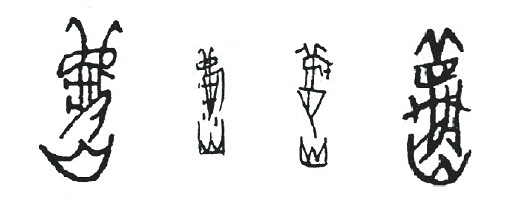

《说文》籀文中的“秋(穐/穐)”字

先看是季节,再看是历史——

字解“春秋”

□ 杨加深

又到了春天。台湾黄永松先生写的短文《春趣》中有句话:“先看是季节,再看是历史。此乃春秋”。这句话十分耐人寻味。因为历史上的“春秋”二字,就是先用来表示季节,进而表示一整年,进而又成为历史的代名词的。

据著名古文字学家于省吾先生研究发现,在殷商时期的甲骨文中,一年中只有春秋二季。他在《甲骨文字释林》(北京:商务印书馆,2010,第2页)中说:“商代和周初只有春秋两季,后来发展为四季……甲骨文有时以春与秋为对贞(意思是将春和秋放在同一片甲骨上并列占卜)……甲骨文无‘夏’字,唯有‘冬’字,但均作‘终’字用(甲骨文中的“冬”字像两头打了结的绳子,本义是终了),当然亦无冬夏对贞之例。此乃商代有春秋而无夏冬之明徵(即明证)。”由于当时对甲骨文的释读还不如现在深入,于省吾先生“甲骨文无‘夏’字”的说法不见得可靠,但这并不影响殷商时期只有春秋二季观点的正确性。其实不仅仅古代中国这样,世界的很多其他古老民族,早期也是只有春秋两季的概念。中国历史上对春夏秋冬四时的划分,直至西周末年才萌芽。

甲骨文中的“春(萅/旾)”字写法多样。其中有从日屯声的(也就是“旾”),有从木从日屯声的,有从草(艸/艹)从日屯声的(也就是“萅”),有从茻(mǎ )屯声的,有从林屯声的,还有从四木屯声的(如下图)。尽管多样,但有个共同点,即都是会意兼形声字。之所以说是会意字,是因为其中有日、有艸、有木,春天到来的时候,阳光(日)开始变暖,草木(艸,林,茻)开始生长。之所以说又是会意兼形声字,是因为其中的“屯”既是声符(表音),同时也是义符(表义)。《说文》说:“屯,难也。象草木之初生。”

《易·序卦》中说:“屯者,物之始生也。”观察“屯”的甲骨文字形,确实像草木破土而出的样子,上面饱满的部分是刚刚长出的胚芽形,表示草木生长,春意盎然,生机勃勃。汉字的童年阶段出现同一个字字形多样的现象是正常的,但国家的统一也决定了汉字的发展也要走向统一的趋向,因此在秦小篆中,这个曾经构形不定的“春”字被统一写作从艸从日屯声的“萅”,这是秦始皇“同书文字”的结果。《说文》说:“春,推也。从艸屯,从日,艸春时生也。会意,屯亦声。”实际上我们现代汉字中的“春”,是由小篆“萅”字简省笔画演变而来的,这个符号化了的“春”,除了“日”旁而外,已经看不出其他偏旁的原始造字用意了。

春华秋实,相对于春天万物生长的勃勃生机,“秋”字则强调收获、收成、丰收。《说文》:“秋,禾谷熟也。”禾是谷类作物的总称,也就是庄稼,庄稼成熟的时节是秋天,所以这个字也用来表示秋季了。那么,殷商甲骨文中的“秋”字究竟是一个怎样的字形呢?

甲骨文中的“秋”字并没有“禾”旁,这恐怕也是今人没有想到的。最早的“秋”是用一只形似蝈蝈的昆虫来表示,古文字学界将其解释为“像螽斯之形,以示螽斯鸣则入秋”。螽斯就是北方人所说的蝈蝈,虫鸣是秋天的一景,欧阳修的《秋声赋》里,不是有“但闻四壁虫声唧唧,如助予之叹息”的描述吗?不过,这个昆虫究竟是否一定是螽斯很难说,也很可能是蝗虫,蝗虫俗称蚂蚱,俗语有“秋后的蚂蚱蹦跶不了几天”的说法。后来的甲骨文中,在这个表示秋虫的字符基础上添加“火”旁,表示秋日禾谷熟,似火灼。今天“秋”字中的“火”旁,甲骨文中就已经有了。

“秋”字的“禾”旁是东汉许慎《说文》收录的籀文中才有的,“禾”的甲骨文字形像因成熟而弯头的庄稼,庄稼成熟是秋天的典型标志,也是农耕时代的先民们最为关注的。“年(秊)”字的古文字形,就是一个人扛着庄稼(禾)回家的样子。《说文》:“秊,谷熟也。”“年(秊)”字的本义是五谷成熟,或收成,秋收也就象征着一年生产的结束。到战国时期,又出现了从日从禾从火的“秋”字。这样,和“春(萅/旾)”一样,添加了“日”旁的“秋”字,表示季节的含义更加明确了。但汉字发展到隶书和楷书时,为了便于书写,其中的“日”旁又被省去,一般只写作从禾从火的“秋”了,也就是现代汉字中“秋”的样子。但商周的遗迹并没有完全消失,除这个常规的“秋”字外,篆、隶、楷书中仍可见一些返古的字形,如“龝”“穐”和“龝”下加“火(灬)”旁的字形。我们不难发现,其中的“龟(龜)”,显然是由甲骨文中的螽斯或蝗虫类昆虫错误地演变而来的,因为甲骨文中的螽斯类昆虫有须状触角,而龟没有触角,这种改变了原始字形的错误演变,在古文字学中被称作汉字发展演变过程中的讹化。讹化的原因之一就是两字字形相近或相似,这种现象在汉字演变过程中并不少见,如“肉”旁讹变作“月”旁的“肱”“股”“胸”“背”等,又如“舟”旁讹变作“月”旁的“前(歬)”“朕”等。不过,“秋(穐)”字中螽斯或蝗虫类昆虫讹化为“龟(龜)”之所以被接受,是因为“龟”的读音除了guī和jū 之外,还读作qiū,如地名“龟兹”。既然可以读作qiū,那它作为“秋(龝/穐)”字的声符就没有问题了。换句话说,“秋”字由甲骨文中的象形字和会意字,逐渐演变成了一个从禾从火龟(龜qiū)声的形声字。字形的讹化,却歪打正着地变成了一个适合标音的声符,这也不能说不是一种汉字发展演变史上的巧合。

当然,汉字毕竟是一种用来记事的实用性符号,舍繁趋简是其历史发展的大趋势。所以在后来的演变与取舍中,人们还是选择了笔画相对少的“秋”,而笔画繁杂的“龝”“穐”等字形,也只有在书法家们的笔下偶然出现了。

于省吾先生还发现了一个问题,他在《岁、时起源初考》(《历史研究》1961年第4期)中说:“古籍中之称四时者,‘春夏秋冬’与‘春秋冬夏’互见。何以在春与秋之后,先称冬而后称夏呢?这是从来学者不解之谜。”如《礼记·孔子闲居》中有“天有四时,春秋冬夏”句,《墨子·天志》中有“制为四时,春秋冬夏”句,《墨子·明鬼》中有“春秋冬夏选失时”句。以上的表述次序都是“春秋冬夏”,而下面的例子就不同了。《太平御览·四时》引用《逸周书》中的句子是“凡四时成岁,岁者春秋冬夏。”而今本《逸周书》中则变成了“凡四时成岁,有春夏秋冬”。表述次序不同,但问题也显而易见。原本《逸周书》中的“春秋冬夏”是按照古人的次序说的,今本《逸周书》中的“春夏秋冬”是后人改的。前者反映了四时概念产生的历史顺序,后者则反映了四时概念完全被认可之后的自然顺序。这也更进一步说明,在商代甚至西周早期,确实是只有春秋二时概念,而没有春秋冬夏四时概念的。

商代之所以只有春秋而无夏冬季节,显然是因为在那个靠天吃饭的农耕时代,春秋比夏冬更关系民生。春天是播种的季节,秋天是收获的季节,正所谓春华秋实。春秋两个季节事关农时,是我们的先民最重视也最不敢错过的,因此也是首先被重视而产生的时节概念。至于后来出现的夏冬概念,在商代和周初人眼里只是春秋二季的延长而已,并不从根本上影响稼穑农时。后来出现的四时概念,也只是在社会发展到一定程度之后由春秋二时进一步细化的结果。这很类似于殷商人对父母辈的称谓,父亲、伯父、叔父一律称“父”,母亲、伯母、婶母一概称“母”,为区分关系远近而细化是后来的事情。尽管中西方文化不同,但英语中仍有这种迹象的保留,如伯父、叔父、姑父都是uncle,伯母、婶母、姑母、姨母都是aunt。

中国历史上有一个时期被称作“春秋时期”,通常指东周前半期,亦即自公元前770年至公元前476年。“春秋时期”得名的原因,则是源自我国历史上第一部编年体史书《春秋》。鲁国史官把当时各国重大事件,按年、季、月、日记录下来,当然那时候已经有了春夏秋冬四季的概念,书名只用“春秋”二字以概括四时,故名《春秋》。晋人杜预在《春秋左氏传序》中说:“《春秋》者,鲁史记之名也。记事者,以事系日,以日系月,以月系时,以时系年,所以记远近,别同异也。故史之所记,必表年以首事。年有四时,故错举以为所记之名也。”其中的“错举”,是交错列举,只挑重点说的意思,仅用“春秋”二字是为了书名的简洁,其实内容上包含春夏秋冬四时的。自此开始,“春秋”也成了“历史”的代名词,但并不限于编年体史书,如南梁萧方等编著的《三十国春秋》,北魏末年史官崔鸿私撰的《十六国春秋》,清人吴任臣撰写的《十国春秋》,等等。

回到文章开头黄永松先生的那句话:“先看是季节,再看是历史。此乃春秋。”是不是真的饶有深意啊?

(作者系山东大学历史文化学院教授)